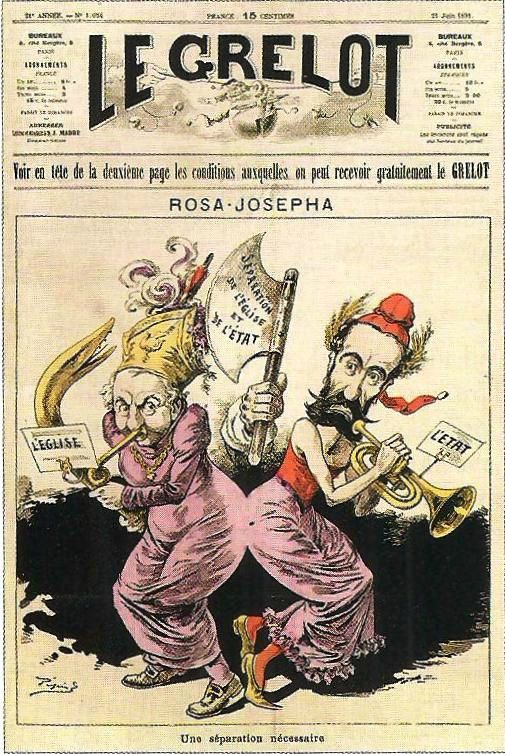

La séparation des Églises et de l’État

• Les protestants réformés, au début du XIXe siècle sortaient tout juste d’un siècle d’illégalité. La révocation par Louis XIV de l’Édit de Nantes de 1598 par l’Édit de Fontainebleau en 1685 avait mis fin à l’existence de l’Église réformée. Les pasteurs avaient dû s’exiler et les fidèles se convertir au catholicisme. Commençait alors une période de résistance pour ceux qui ne voulaient pas se convertir et s’affichaient au cours d’une première phase dite du « Désert héroïque » qui dura jusqu’au milieu du siècle pendant laquelle ces protestants confessants étaient poursuivis, persécutés, arrêtés lors des assemblées, les hommes envoyés aux galères, les femmes emprisonnées. Mais à partir du milieu du XVIIIe siècle, un vent de tolérance avait soufflé sur le pays. Une seconde période du Désert avait alors commencé, au cours de laquelle, clandestinement mais effectivement tout de même, l’Église réformée s’était reconstituée. En 1787, l’Édit de Versailles de Louis XVI, dit encore « Édit de tolérance » avait redonné aux protestants réformés un état civil mais pas la reconnaissance de leur culte pas plus que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui accordait la liberté religieuse, mais aucun cadre légal pour l’exercice de leur culte. Une autre communauté protestante existait également, de confession luthérienne, implantée dans deux régions, et relativement épargnée de la répression : à Paris car elle était sous la protection de l’ambassade de Suède, et en Alsace encore au bénéfice du traité de Westphalie de 1648 qui leur accordait une protection juridique inégalement appliquée d’ailleurs mais sans persécution majeure, du fait que les luthériens avaient adhéré à la révolution.

• Quant aux juifs, d’origine immigrée de la péninsule ibérique et du centre de l’Europe, ils étaient estimés à 40.000 membres sur le territoire national à la fin du XVIII e siècle, et avaient bénéficié comme les protestants de l’Édit de tolérance de1787, mais il était inégalement appliqué sur le territoire les concernant, des menées antisémites se développant en Alsace notamment. L’émancipation des juifs en vue de leur accès à la citoyenneté demeurait donc un processus entravé comme dans plusieurs pays d’Europe.

Bref la situation religieuse de la France à fin du XVIIIe siècle était assez désastreuse et source de tensions politiques et sociales. Bonaparte, le premier consul, voulut rétablir la paix civile et religieuse. Le 26 Messidor an IX (10 juillet 1801), il signait une Convention avec le pape Pie VII dans laquelle « le gouvernement de la république reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français ». Au terme de tractations difficiles, l’année suivante une première série d’articles organiques qui organisaient les cultes catholique, réformé et luthérien, étaient votés le 18 Germinal an X (8 avril 1802). Le culte israélite sera organisé de la même manière le 17 mars 1808.

Avec ces articles organiques, les cultes chrétiens et juifs faisaient donc désormais partie des cultes reconnus par l’État. Ce qu’il est important de comprendre dans cette affaire, c’est qu’aux yeux de Bonaparte le statut des cultes minoritaires, protestants et juif n’avait pas été étudié dans le seul but de satisfaire ces minorités mais qu’il était un appendice de la politique religieuse de l’État à l’égard de l’Église romaine. En fait, ce nouveau statut n’avait pas été véritablement négocié avec les représentants des cultes minoritaires, seulement consultés. La preuve, c’est du côté protestant que je connais le mieux, les Églises étaient organisées de manière totalement différente de celle de la tradition réformée fondée sur un régime d’assemblées délibérantes de la base presbytérienne au sommet synodal. Même si le synode était explicitement mentionné dans l’article 15 des Articles organiques du culte protestant (les Églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires, et des synodes), en réalité leur tenue dépendait du bon vouloir du gouvernement et il apparaît clairement que ce dernier n’avait pas l’intention de les autoriser. Cette dimension de synodalité, pour des raisons de pragmatisme politique était purement et simplement gommée, ce qui devait avoir des répercussions sur la vie des Églises protestantes. Ce n’est qu’en 1872 en effet que, pour la première fois le gouvernement d’Adolphe Thiers convoquera les synodes nationaux réformés et luthériens, c’est dire que pendant les trois quarts du siècle, ces protestants déjà passablement déstructurés, n’avaient pas eu l’occasion ni de se concerter, ni a fortiori de s’organiser.

Un régime des cultes sérieusement malmené

Le régime des cultes reconnus durera donc jusqu’à la promulgation de la loi dite de «Séparation des Églises et de l’État», mais ajoutons qu’au gré des changements de gouvernement au cours du XIXe siècle, ce sera sérieusement malmené. Je n’ai pas le temps d’entrer dans les détails, je me contenterai de signaler six faits déterminants pour la suite de ce qui se passera au début du XXe siècle :

• Premièrement, la fameuse entête de la Convention « le gouvernement de la république reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français » allait être modifiée pour devenir dans la Charte constitutionnelle de la Restauration de 1814 « la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État » ; et puis redevenir sous le régime libéral né de la révolution de 1830 « la religion catholique, apostolique professée par la majorité des Français ». C’est dire qu’en cette première moitié du XIXe siècle tout se jouait encore entre l’État et l’Église catholique, deux pouvoirs qui tantôt s’opposaient tantôt étaient de connivence, ces « deux Frances » dont je vous ai déjà parlée et qui étaient face à face. Je crois qu’il n’est pas abusif de dire qu’à cette époque la France était malade de son catholicisme et vous verrez que la loi adoptée en 1905 était censée guérir cette maladie qu’une autre proposition de loi, rejetée de justesse avait failli l’aggraver.

• Deuxièmement, en affirmant que « chacun [pouvait] professer librement sa religion, et recevoir de l’État, pour l’exercice de son culte, une égale protection. Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l’avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l’État » (art. 7) et que « Les citoyens [avaient] le droit de s’associer et de s’assembler (art. 8) », la Seconde République de 1848 tentait de mettre fin à cette situation de monopole du seul catholicisme en reconnaissant pour la première fois dans la Constitution le pluralisme confessionnel de la France. Une des conséquences immédiates de cette ouverture fut la création en 1849, à la suite d’une assemblée générale de l’Église réformée en septembre 1848, d’une Église réformée indépendante de l’État, l’Église évangélique libre. Elle devait réunir tous les réformés mais des questions tant doctrinales qu’institutionnelles ne permirent pas cette réunification. Pour la première fois en France, néanmoins, une Église de type presbytérien-synodal sortant du régime des cultes reconnus par l’État avait vu le jour. Elle sera suivie en 1852 par la création de l’Église méthodiste, puis de l’Église baptiste, deux Églises qui étaient le fruit d’un mouvement de réveil religieux et d’évangélisation qui s’étendait en France en partie venu de Grande-Bretagne. La Seconde République chuta avec le retour de l’Empire en 1851, mais les constitutions suivantes ne feront plus mention de la religion, quelle qu’elle soit, comme fait constitutionnel, interdisant seulement toute loi limitant la liberté religieuse. Mais le régime des cultes reconnus par l’État demeurait en vigueur.

• Cependant, c’est le troisième fait que je voudrais signaler : la liberté religieuse professée par les constitutions depuis 1848 restait soumise au code pénal de 1810 qui limitait le droit de réunion (articles 291 à 294). Ces articles resteront en vigueur jusqu’à l’adoption de la loi de 1901 sur les associations. Cela signifie que le régime des cultes reconnus était en fait un régime de tolérance religieuse mais pas de liberté religieuse.

• Le quatrième fait notoire concerne les protestants réformés. J’ai évoqué plus haut la convocation, pour la première fois en 1872 par le gouvernement, des synodes nationaux luthérien et réformé. Malheureusement pour les réformés ce synode sera un échec car ils allaient se diviser en deux Églises pour des questions doctrinales, l’une d’orientation orthodoxe, l’autre libérale toutes deux cependant favorables à « l’indépendance réciproque des Églises et de l’État » selon leur formule, c’est-à-dire à la fin du régime des cultes reconnus. Devant cette mésentente, le gouvernement ne validera pas les décisions du synode de1872, et ne le convoquera plus tout en reconnaissant l’existence de deux Églises réformées sans leur couper ses subsides. Ainsi, les réformés devaient arriver divisés devant la loi de 1905 et alors que celle-ci aurait pu les réunir dans une vision commune des rapports Église/État, ils allaient rester divisés après la promulgation de la loi en constituant plusieurs unions d’Églises.

• Cinquièment fait, enfin, on ne peut pas ignorer le contexte laïcisateur qui prévalait dès les débuts de la Troisième République : ainsi la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur voulue par le clergé catholique français permit la création des Instituts catholiques libres sans suppression pour autant des Facultés de théologie de l’Université. Mais au terme de dix ans de controverse entre le clergé et l’État, la loi du 21 mars 1885 supprima les crédits de ces Facultés de sorte que la théologie catholique disparut de l’enseignement universitaire. Donc exit la théologie des sciences universitaires… Le cas le plus spectaculaire fut la suppression de la vénérable Faculté de théologie de la Sorbonne en 1885 et la création l’année suivante de l’École pratique des hautes études avec des chaires consacrées aux religions mais étudiées dans un esprit scientifique et non plus confessionnel. Quant aux lois Ferry de 1881-1882 relatives à l’enseignement primaire public, laïc et obligatoire, elles supprimèrent l’enseignement religieux à l’école qui était l’une des mamelles de cet enseignement en France depuis les lois Guizot de 1833, comme avaient été exclus de cet enseignement plusieurs congrégations catholiques enseignantes qui avaient refusé de demander leur autorisation d’enseigner. Ces faits permettent de dire, je crois que la séparation des Églises et de l’État de 1905 a été, de fait, précédé par la séparation des Écoles (au sens large) et de l’État et cela dès le dernier tiers du XIXe siècle

La loi dite de « Séparation des Églises et de l’État »

Après ce rappel des principaux traits du régime des cultes reconnus et de ses évolutions, passons au début du XXe siècle pour évoquer la promulgation de la loi dite de « séparation des Églises et de l’État ». Peut-être que vous vous demandez pourquoi je parle de loi « dite de séparation… » et non pas tout simplement de « loi de séparation ». Pour répondre à cette interrogation, il faut se souvenir du contexte dans lequel se déroule le débat parlementaire.

Une grande agitation régnait au début des années 1900 dans les milieux politiques et ecclésiastiques pour faire avancer le vote d’une loi dénouant les relations des Églises et de l’État. À la fin du printemps 1903, le député protestant radical Eugène Réveillaud faisait voter à l’Assemblée nationale la création d’une commission parlementaire chargée d’examiner « toutes les propositions relatives à la séparation des Églises et de l’État et à la dénonciation du concordat »2. L’Assemblée nommait alors comme président de cette commission un autre député radical, Ferdinand Buisson, connu pour son action en faveur de l’école laïque au ministère Ferry, et le député socialiste Aristide Briand comme rapporteur. À ce moment, un personnage dont le rôle allait être central dans la présentation de la loi entrait en jeu. Il s’agit du juriste Louis Méjan, dont je vous déjà dit quelques mots. Louis Méjean avait été nommé en octobre 1901 chef adjoint du secrétariat du ministre de la Justice (Ernest Monis) dans le cabinet de Pierre Waldeck-Rousseau, l’auteur de la loi de 1901 sur les associations. Après la démission de Waldeck-Rousseau, Méjan était muté comme commissaire du gouvernement près du Conseil de la préfecture de la Seine. C’est de ce poste qu’il devait conseiller Aristide Briand pour la rédaction du rapport parlementaire sur la séparation. Or, le 10 novembre 1904, alors que la Commission Buisson-Briand avait rédigé son rapport et l’avait déposé à la Chambre des députés, Émile Combes, président du Conseil et ministre de l’Intérieur et des Cultes déposait devant cette même Chambre un projet de loi de séparation des Églises et de l’État au nom du gouvernement. Ce projet arrivait quelques mois après un incident diplomatique d’une grande portée symbolique : lors de sa visite au roi d’Italie en avril 1904, le président de la République française avait ignoré le pape ; cette faute, probablement volontaire, avait provoqué la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican, relation déjà passablement affectée par la deuxième expulsion de France des Congrégations religieuses catholiques.

Selon le sociologue Jean Baubérot3, le projet Combes tendait à « instituer le concordat sans le concordat » selon une formule de Clémenceau. En effet ce prétendu projet de séparation multipliait les interventions de l’État dans les affaires des Églises et surtout ne s’engageait à garantir ni la liberté de culte ni la liberté de conscience. Tous les édifices religieux, qui restaient propriété de l’État, seraient loués aux Églises mais pourraient changer d’affectation. Les articles consacrés aux associations cultuelles étaient des plus néfastes pour les Églises. Ils ne permettaient pas les unions d’associations au-delà des départements ; autrement dit, ni la structure synodale ni la structure épiscopale ne pouvaient exister en France. Les manifestations sur la voie publique étaient interdites ou soumises à des autorisations strictes. Bref, Combes ressuscitait une sorte de constitution civile du clergé ; mais comme il avait déclaré qu’il ne s’attaquait pas à la religion, seulement à ses ministres, on voit bien en quoi, le projet de Combes, sans être anti-religieux, manifestait une logique extrême du régalisme républicain se méfiant de l’institution religieuse4. Combes affronta la Commission parlementaire Buisson-Briand qui refusa néanmoins de retirer sa proposition au terme d’un vote serré 5.

Devant la situation ainsi créée, Louis Méjan, alerta son frère son frère, le pasteur François Méjan, qui était secrétaire général de l’Église réformée de tendance orthodoxe. Les deux hommes décidèrent d’adresser une lettre au journal Le Siècle qui dénonçait le projet Combes. À la suite de ce courrier, Raoul Allier professeur à la Faculté de théologie protestante de Paris, Faculté encore intégrée à l’Université de Paris écrivit une série de vingt-deux articles parus dans Le Siècle entre le 6 novembre 1904 et le 21 mars 1905. Allier y analysait les projets de loi de séparation qui avait été examinés et repoussés au cours de la législature élue en 1902 et montra que celui de Combes signait « l’arrêt de mort » des cultes notamment minoritaires6. Après la chute du ministère Combes, Allier apportait évidemment son soutien à la proposition de la Commission parlementaire Buisson-Briand.

« Loi du 9 décembre 1905 concernant la Séparation des Églises et de l’État »

Tel est donc le titre donné au texte législatif préparé par la Commission parlementaire qui fut votée par les deux Chambres, celle des députés le 3 juillet 1905, par 341 voix pour et 233 contre, et celle des sénateurs le 6 décembre, par 181 voix pour et 102 contre. Elle est promulguée le 9 décembre, revêtue de la signature du président de la République, Émile Loubet, et publiée au Journal Officiel du 11 décembre 1905 (cf. document).

Une lecture attentive des quarante-quatre articles que compte cette loi, permet de faire un premier constat surprenant : deux des trois termes clefs du titre ne figurent pas dans le corps du texte : ce sont les deux premiers, « Séparation » et « Églises ». Quant au troisième, « État », il n’est pas formellement le sujet de la loi ; le sujet c’est la République, c’est-à-dire le régime républicain de l’État, ce dernier exécutant les volontés de la République et la République étant censée exprimer la voix du peuple représenté par ses assemblées – Assemblée nationale et Sénat.

Selon les articles premier et deuxième de la loi, c’est donc bien la République, et non l’État qui, simultanément, « assure la liberté de conscience » et « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». La loi de 1905 mettait donc fin au régime des cultes reconnus en vigueur depuis la signature du concordat en utilisant la notion juridique très importante de « non-reconnaissance » des cultes et non de séparation. Il y a là plus qu’une nuance. Le fils de Louis Méjan, François Méjan juriste comme son père, a estimé que ce titre était une adjonction rédactionnelle, n’ayant donc pas la même valeur juridique que le texte.

Mais, au-delà du débat technique, cette affaire montre que le titre d’une loi dit quelque chose de plus que la loi elle-même. Elle dit quelque chose du climat politique qui régnait alors. En effet le terme « séparation » figurait dans tous les titres des dix propositions de loi et des trois projets de loi discutés par les parlementaires qui voteront finalement la loi Buisson-Briand. C’est dire que pour avoir des chances de passer cette proposition de loi devait faire une concession en utilisant ce titre slogan, même s’il n’était pas fidèle à l’esprit de leur proposition. En effet, notons encore que le jour même du vote de la loi au Sénat, le 6 décembre 1905, huit sénateurs déposaient encore un amendement proposant de remplacer « Séparation des Églises et de l’État » par « nouveaux rapports des Églises et de l’État ». Il n’obtint que vingt-cinq voix7. N’oublions pas non plus le pluriel à Églises, pluriel qui est d’ailleurs très souvent oublié car beaucoup parlent, aujourd’hui encore, de séparation de l’Église et de l’État, pensant à la seule Église catholique ce qui est bien là à la fois une erreur mais quelque part un lapsus qui révèle que l’effet de la loi de 1905 était de déposséder l’Église catholique de son pouvoir dans la nation française alors que les autres cultes minoritaires pouvaient y trouver leur compte.

La réaction de l’Église catholique

Alors précisément qu’en a pensé l’Église catholique. Eh bien elle refusa tout net la loi de 1905 à travers deux encycliques : Vehementer du 11 février 1906 et Gravissimo du 10 août 1906. Le pape Pie X condamnait la Séparation considérée comme « un des événements les plus graves […], aussi funeste à la religion qu’à la société civile ». Deux arguments justifiaient ces encycliques. Premièrement, « c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur » car « elle limite l’action de l’État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n’est que la raison avant-dernière des sociétés politiques et elle ne s’occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière qui est la béatitude éternelle proposée à l’homme quand cette vie si courte aura pris fin8. » L’Église catholique refusait ainsi le principe même de la laïcité de la République en assignant à l’État une mission spirituelle concernant les choses dites dernières. Deuxièmement, l’association cultuelle qui « attribue l’administration et la tutelle du culte public, non pas au corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur, mais à une association de personnes laïques […], faisant le silence absolu sur le corps hiérarchique des pasteurs […] est contraire à la constitution de l’Église qui est par essence une société inégale comprenant deux catégories de personnes, les pasteurs et le troupeau9. » L’Église catholique relavait donc dans cette loi une double incompatibilité entre la mission de l’Église et celle de la république et entre les structures des deux entités. Il n’avait pas tort, l’esprit de la loi de 1905 qui ne reconnaissait plus ni à la république de rôle religieux ni au corps social de caractère sacré et qui admettait que des simples citoyens pouvaient diriger les associations cultuelles, l’esprit de cette loi n’était pas d’esprit catholique, mais quelque part d’esprit protestant car pour les protestant, ni les institutions politiques ni le corps social ne sont sacrés, mais laïques et si les protestants assignent aux institutions et au personnel politique une mission voulue de Dieu, elle consiste à assumer strictement, c’est-à-dire droitement leur rôle politique. Quant au fait que leurs Églises, versus associations cultuelles, soient dirigées par des laïcs, versus citoyens, c’est exactement la position du réformateur Jean Calvin qui à l’instar de Jésus demandait que l’on rende à Dieu ce qui revenait à Dieu et à César ce qui revenait à Dieu et de l’apôtre Paul qui demandait à son collaborateur Timothée de prier pour les chefs d’État afin qu’ils dirigent selon le droit en vue de la tranquillité de tous. Les protestants, et les juifs sans doute, avaient par ailleurs compris, que si la loi de 1905 ne reconnaissait plus leurs cultes, elle assurait la liberté religieuse de ces cultes ce qui non seulement les laissaient s’organiser comme bon leur semblait, mais leur redonnait la parole dans l’espace publique… sous réserve, bien sûr qu’ils respectent l’ordre républicain. Que demander de plus ?

À la veille de la Première Guerre mondiale, près de deux mille associations cultuelles, principalement protestantes et israélites, s’étaient constituées et regroupés dans des unions, Certaines Églises libres et méthodistes s’étaient rattachées à l’Union réformée de tendance orthodoxe mais elles furent très peu nombreuses à faire ce choix, puisqu’elles avaient la possibilité de se constituer en associations cultuelles. Pendant vingt ans, tout en subissant les effets de la loi de 1905, l’Église catholique de France vécut dans une sorte de no man’s land institutionnel au regard de la république. Ce n’est qu’après le rétablissement des relations diplomatiques de la France avec le Vatican en 1921, qu’un accord fut trouvé en 1923 avec la création des associations diocésaines. Mais ces associations étaient présidées de droit par l’évêque et n’avaient pas pour but l’exercice du culte catholique mais la contribution à ses frais et à son entretien. Elles étaient, dit le texte des statuts types agréés par le Conseil d’État, en conformité avec la loi de 1905, placées « sous l’autorité de l’évêque en communion avec le Saint-Siège et conformément à la constitution de l’Église catholique10. » L’Église catholique avait ainsi obtenu ce qu’elle voulait : que la République laïque dise explicitement que la loi de 1905, n’était pas contraire à la constitution de l’Église catholique11.

Conclusion : liberté religieuse et laïcité

La loi de 1905 établissait un nouveau régime de la laïcité en France susceptible de mettre fin à « la guerre des deux France », la catholique et la laïque, qui s’était durcie depuis l’avènement des républicains en 1877. Sur le moment, certes, l’Église catholique vécut l’épisode de 1905 comme une déclaration de guerre, mais en dépit de sa puissance, le fait est là : sans doute les règles du jeu social, moral, voire politique et économique, avaient-elles des racines religieuses, mais ces règles n’avaient plus besoin ni du support ni de la légitimation des Églises et de la Synagogue comme instances de régulation.

Un double corollaire découlait de cette situation : La République était désormais incompétente en matière théologique et devait donc rester neutre vis-à-vis des croyances religieuses, libres de se développer dès lors qu’elles ne troublaient pas l’ordre public. La république en garantissait le libre exercice. De nouveaux cultes pouvaient donc se créer, possibilité que d’aucuns pouvaient interpréter comme une opportunité de développement longtemps entravé, alors que d’autres pouvaient y percevoir la fin du monopole du christianisme essentiellement catholique dans la société française…

Mais je le répète, même si la religion n’a plus d’utilité sociale reconnue, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est niée par la république et j’en veux pour preuve les multiples instances consultatives sur des sujets de société mises en place par la république où les religions sont écoutées, et rien n’empêche enfin les fidèles et les responsables des Églises de se manifester dans l’espace public, d’y prendre la parole et même d’y agir, en conformité avec les règles de la république, voire en rappelant ces règles aux autorités politiques quand elles les jugent bafouées. Là encore, la loi de 1905, crée selon l’expression de certains milieux chrétiens, un nouvel agenda pour les Églises : appel à l’évangélisation, à la mission, à la diaconie, mais également à l’œcuménisme au dialogue interreligieux qui deviendront des mouvements religieux essentiels au cours du XXe siècle qui contribuent à leur manière à la paix civile.

Jean-François Zorn

1 Dans sa thèse de doctorat, Louise-Violette Méjan (fille de Louis Méjan) a retracé à partir des papiers de son père les étapes de cette collaboration qui conduira Méjan à être nommé directeur des cultes dans le cabinet Sarrien en mars 1907, où Aristide Briand était devenu ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Cf. Louise-Violette MEJAN La Séparation des Églises et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan, Paris, PUF, 1959.

2 Cette commission comprenait 33 députés dont 17 étaient favorables à la Séparation, 15 lui étaient hostiles et 1 favorable sous condition d’un référendum populaire. 16 des membres appartenaient à l’opposition de gauche.

3 Jean BAUBEROT, Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Paris, Seuil, 2004, p. 96.

4 Ibidem, p. 96.

5 Le ministère Combes chuta en janvier 1905, à la suite de « l’affaire des fiches »: le ministre de la guerre (le général André), avait laissé ficher les officiers dans le but de réserver l’avancement à ceux qui étaient républicains et de briser la carrière de ceux qui étaient catholiques.

6 Cf. Rémi FABRE, « La campagne de Raoul Allier dans Le Siècle. Un épisode de l’élaboration de la loi de Séparation des Églises et de l’État », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, op. cit.,p. 567-582.

7 Il s’agit de l’amendement présenté par les sénateurs Delahaye et De Béjarry, repoussé par 194 voix contre 25.

8 Encyclique Vehementer nos, cité par Daniel MOULINET, Genèse de la laïcité. À travers les textes fondamentaux de 1801 à 1959, Paris, Cerf, 2005, p. 171-172 (c’est nous qui soulignons).

9 Ibidem, p. 174.

10 Statuts types des associations diocésaines, article 2, cité par Daniel MOULINET, dans Jean-Pierre CHANTIN et Daniel MOULINET, éd., La Séparation de 1905. Les hommes et les lieux, Paris, éd. de l’Atelier, 2005, p. 225.

11 Précisons, qu’à ce moment-là, Aristide Briand était ministre des affaires étrangères et Louis Méjan sénateur. Dernier directeur du service des cultes et de leur administration autonome, supprimée le 17 août 1911, Méjan fut nommé, à la demande de Briand, directeur de l’Imprimerie nationale en 1912. Mobilisé pendant la guerre, il fut nommé capitaine d’état- major et demeura incorporé au Deuxième bureau. Après la guerre, Méjan continua de conseiller les autorités gouvernementales en matière juridique et fut encore associé à la rédaction des statuts des associations diocésaines.

Leave a Comment